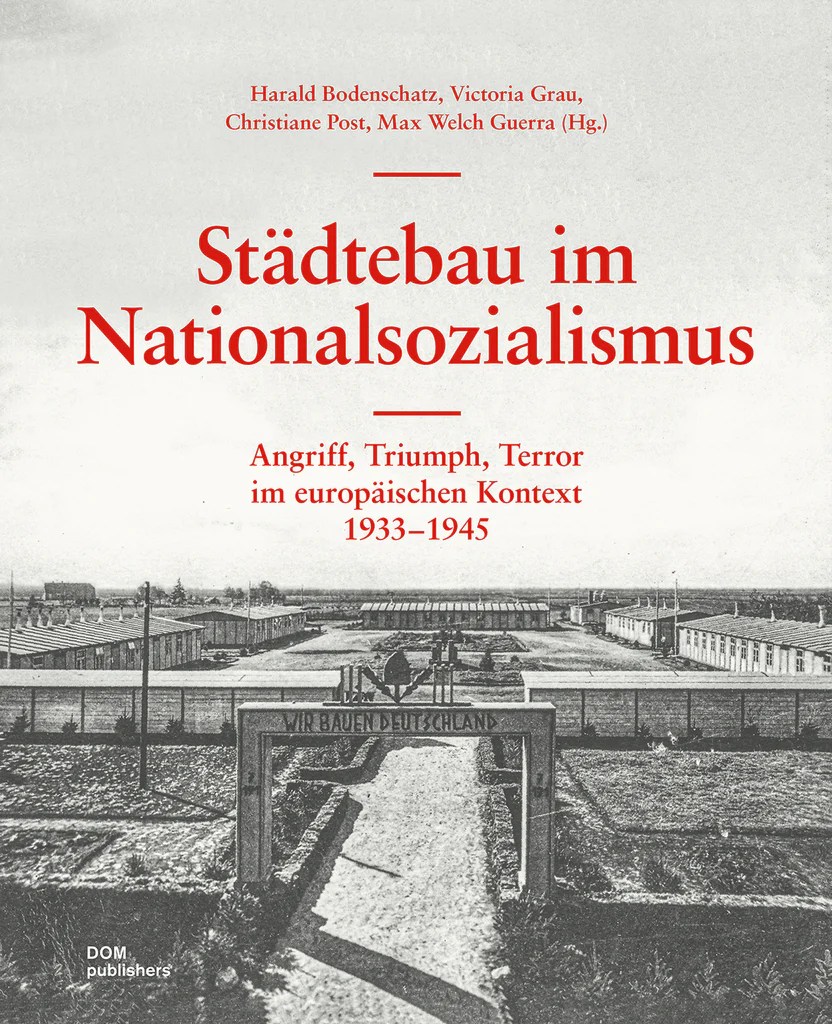

Urban Planning in Nazi Germany – Attack, triumph, terror in the European context 1933–1945

Book edited by Harald Bodenschatz, Victoria Grau,

Christiane Post and Max Welch Guerra

Authors: Uwe Altrock, Harald Bodenschatz,

Victoria Grau, Jannik Noeske, Christiane Post,

and Max Welch Guerra

With contributions by Christian von Oppen

and Piero Sassi

DOM publishers: Berlin 2025

Harald Bodenschatz, harald.bodenschatz@tu-berlin.de

Urban planning was an essential instrument of the National Socialist dictatorship. It served to legitimize rule and demonstrate strength, accompanied rearmament and war, conveyed the socio-political program, was a medium of competition with other states, tied old and new professionals to the regime, and systematically marginalized population groups.

In this book urban planning under the Nazi dictatorship is for the first time examined not only as something that evolved during the different periods of Nazi rule but also in the context of other European dictatorships of the time. The period between 1933 and 1945 saw important changes in the focus of Nazi urban planning. These affected the cast of principal actors, the content of the regime’s propaganda, cities and areas affected, programs and practices, and winners and losers. The result of this survey is a multi-layered picture that goes beyond the usual presentation of well-known power-projecting buildings to take into account a range of other important aspects including housing construction, urban renewal, internal colonization, buildings for rearmament, large-scale infrastructure, industrial areas, educational institutions, and camps.

This volume marks the conclusion of a series of academic publications on the subject of urban planning and dictatorship – in the Soviet Union, Italy, Portugal and Spain.

624 pages

700 illustrations